——消失的低保和觸不可及的精準扶貧

村裡只有一戶人家蓋了洗澡間。一般人洗澡要去景古鎮,楊雪麗十天半個月去洗一次。她沒見楊改蘭去過澡堂,也不知道她在村裡有什麼朋友。電視在奶奶住的堂屋,楊改蘭很少看電視,不用智能手機,每天的勞作是下地,做飯,看孩子。楊改蘭用斧頭砍了孩子之後,楊蘭芳跑到身邊,說,你把大娃給我留下。楊改蘭說,奶奶,不能給你留,拉到18歲也是嫁人,你拉了也是白拉,我的孩子我要全部帶走。

8月26日,甘肅省康樂縣景古鎮阿姑山村老爺灣社,28歲的楊改蘭用斧頭砍殺四個孩子並服毒自殺,5人均不治身亡。一周後,楊改蘭丈夫李克英料理完後事,隨即也服下農藥告別人世。

這起人倫慘劇,在社交平台引發了各種反思和論戰。許多論點歸結到了極端的貧窮給這個家庭帶來的各種挫折,以及最終導致的絕望。本文作者深入這座偏遠山村,試圖還原楊改蘭生前的生活處境,作為孫女、“兒子”、母親、妻子等多重身份的年輕女性,身處怎樣的鄉村環境,最終選擇自毀,試圖觸摸這個招贅、超生、貧苦家庭背後難言的傷痛。

楊改蘭上一次跟楊雪麗聊天,是八月中旬,告訴她,自己想出去浪(轉轉,散散心),不想在家了。楊雪麗今年17歲,輩分卻比較高,是楊改蘭的堂姑。村裡除了她,楊改蘭很少能跟人說上幾句心裡話,也不怎麼串門。楊雪麗問她想去哪裡浪,也沒回答,臨走前,還對楊雪麗笑了笑。

兩人再次說話,就是8月26號出事那天。楊改蘭拿起斧頭砍了四個孩子,父親楊滿堂沒敢上前,去親戚家裡叫人。聽到消息的楊雪麗跑過去看自己這位堂侄女,楊改蘭跟她交代,以後有什麼好吃的就給奶奶(楊蘭芳)吃上。

楊改蘭對旁邊哭著的楊蘭芳說,(就算)你這回把我救上,下回也救不上。身旁是一瓶除草劑,一把斧子,和四個閉著眼睛在流血的孩子。最大的女孩楊一帆還活著,睜開眼睛,沖楊雪麗笑了一下。

丈夫李克英被人從打工的豬場叫回來,嚇呆了一樣,說不出話,從楊滿堂手上接過孩子,和村人一起,把人往救護車上送。

6歲的楊一帆死在了縣城醫院,28歲的楊改蘭死在了蘭州的醫院,就地火化。她生前從沒有來過這麼遠的地方,死後留在了這裡。

警方調查顯示,楊改蘭用斧頭鈍面擊打孩子頭部和身體,孩子們沒有逃開,楊一帆死於鈍性物體作用頭部,致顱腦損傷死亡,胃液沒有中毒跡象。楊改蘭死於除草劑成分2.4-D丁酯中毒。

李克英把妻子楊改蘭的骨灰撒進河裡。2號,他在離家不遠的樹林,喝下了高毒殺蟲劑甲拌磷。

變故

有著27萬人口的康樂縣,地處黃土高原向青藏高原過渡的農牧交匯地,農業人口超過95%,少數民族人口略多於漢族,為國家級貧困縣。縣情記載,康樂自古是絲綢之路、唐蕃古道之要衝,也是全省牛羊大縣建設先進縣,中藥材田遍布全境。

據傳三國時期關羽坐騎–胭脂赤兔馬出自康樂胭脂川。縣城中心胭脂路旁的廣場,立著一座胭脂馬雕像。縣城的房價,去年一度飆升至三千八,今年降到了三千二,這是最貴小區的價格。

景古鎮亦是紅軍長征時經過駐紮的地方,康樂縣博物館7個展廳,其中之一為“紅軍長征在康樂展廳”,陳列紅二、四方面軍遺留在康樂地區的槍、會議桌以及日常用品等,

阿姑山村,是景古鎮最貧困的村,鄉村隨處可見的標語口號,除了“大力打好精準扶貧攻堅戰”,還有“控輟保學,人人有責”。整個行政村,有191戶人家,分為十個社,自然村老爺灣是第十社,25戶人家。

老爺灣藏在離甘肅康樂縣城三十公里的大山裡,水泥路彎多坡陡,從公路下去到楊改蘭家裡,還要走上十來分鐘。生長在這裡的楊改蘭,“一天學校門都沒有進過”,妹妹楊改青也一樣,村裡完全沒上過學的年輕人,只有她們兩姐妹。楊改青不記得媽媽的樣子,只記得大人說,媽媽跟人走了。那時她四歲,姐姐十歲。

結婚生子的女人跟別人跑了並不鮮見,包括楊雪麗的媽媽。楊改蘭的命運早早註定,妹妹楊改青送了人,自己被當成兒子養,以後要招上門女婿,支撐起這個家。

26號這天,楊改蘭像往常一樣做飯,煮了菜瓜,沒有油。屋後的菜園維持著家人吃用,大葉子南瓜長得很好。吃完飯已經是下午,該去地里拉羊。楊一帆跑過來跟太奶奶要新鞋子穿,楊蘭芳問,“狗娃(對孩子的昵稱),誰讓你穿新鞋的。”楊一帆說,“我媽讓我穿的”。楊蘭芳不同意,“拉羊會弄髒,今天晚了,後天去上學了再穿”。

自己沒上過學的楊改蘭,對孩子上學頗盡心,去年秋季,大女兒楊一帆5歲,阿姑山村小學開辦了幼兒園,楊改蘭就把孩子送去報名,因為沒有戶口,沒法辦手續,開學一段時間後,楊一帆的戶口才辦好,入學手續才正式辦妥。校長秦祥忠記得清楚。

景古鎮學區分給新開的幼兒園補助貧困生的名額,有兩個。學校一共五個老師,三個都在老爺灣社,熟悉情況,一起提名楊一帆,說她家最貧困。還有一個名額,給了阿下社的一個男孩,也是招贅家庭。名單公示結束後,楊改蘭從景古鎮學區總務主任手上領到了補助,560塊錢。幼兒園一學期的學費是270塊。2016年初,甘肅省統一規定學前教育免費,幼兒園不再收學費。

今年8月24號,是幼兒園報名的日子,25號正式上課。楊一帆沒有出現在學校里。

有村民說,出事前一天楊改蘭帶孩子去過學校,不知道為什麼孩子沒有上學。秦祥忠說沒有在學校看到楊改蘭母女,他還托住在老爺灣社的白老師去楊一帆家裡帶話,孩子要開學了。楊改蘭的父親楊滿堂回答,這兩天就來。

但是一直沒來。

低保疑雲

楊蘭芳和楊滿堂住在堂屋,楊改蘭住在院子西邊的土屋,屋頂橫樑下是層層編織的膠帶,用來遮擋落土落雨。這是楊改蘭結婚後,和丈夫李克英一起動手做的,花了兩天。炕邊窗戶玻璃有六塊,左上角少了半塊,土窗台上曬著自家種的蠶豆。

不到十平米的房間,還剩下一個洗衣機,一個空衣櫃,一床被絮,一鋪土炕空空如也。甘肅農村的風俗,人死了就把所有東西都燒掉,不留陽間。

山村溫差大,夏天的夜裡很涼,八月份都要開電褥子取暖,楊改蘭沒有電褥子。在這間土炕上,她生下了最小的女兒楊某福。村民說,楊家什麼錢都交不上,甚至包括新農合醫保。生了雙胞胎後,計劃生育罰款有兩千多,更是交不起。因為沒交罰款,楊改蘭不能去醫院生,在家裡生下,剪斷臍帶,這是2013年。

同年,楊家低保被取消。亦無從得知,楊改蘭是否有產後抑鬱。

村裡跟楊改蘭同齡的年輕人,生四個孩子的不多見,通常是兩個。生了兩個兒子的楊改青,不打算再生了。

楊改蘭的堂爺爺楊萬年,也就是楊雪麗的爸爸,在出事後的幾天忙得不行,每天早出晚歸,被幹部們叫去開會。“公家”決定,要給活著的楊滿堂和楊蘭芳修房子,把原來的舊房拆了,重新蓋,讓楊萬年幫忙照看。

楊萬年的父親楊映明說,楊改蘭在世的時候,壓力很大,原因是村裡人都蓋了新房,她家沒有,在村裡抬不起頭。現在的房子,還是52年前,楊蘭芳的父親蓋的,為了給她招上門女婿。

康樂縣政府通報資料顯示,縣、鄉、村領導去楊滿堂家做了六次動員工作,“楊滿堂因危房改造補助資金少、自己拿不出錢為由,加之其母又極力反對,至今未進行危房改造”。康樂縣人民政府信息公開顯示,危舊房改造辦理程序為,“一申二評三核四批”即農戶申請、村民代表會議評議、鄉(鎮)政府審查和公開公示、縣農村危舊房改造領導小組辦公室複審、縣農村危舊房改造領導小組審批。

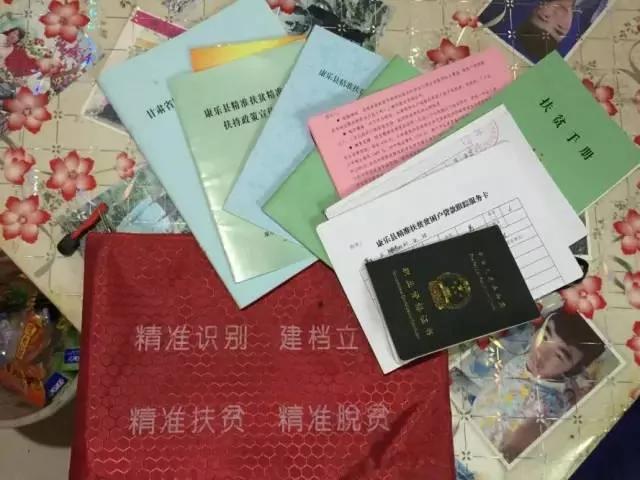

楊改蘭一家在2013年被取消低保,精準扶貧建檔時未納入貧困戶,官方給出的解釋為,群眾評議未通過低保動態管理,貧困戶評定需由社員提名,楊家未被提名。並且,楊家年收入超過了低保標準和貧困線標準。然而,同一份通報中,楊改蘭家2013年總收入分別為36585.76元和39915.76元,差了3400多元。

阿姑山村黨支部書記李進軍說,楊滿堂家在村裡人緣不好,不跟人來往,也不開會,村民沒提名他家,是投票把他家低保投掉的。楊萬年說,自己並沒有開過村民會,每個自然村出一個代表去開會,都是村幹部。康姓村民也證實,如果村裡人一起開會的話,“我們都了解他家情況,不可能投票取消他低保”。

楊改蘭出事那天,救護車來到村口,李克英要拿錢,楊雪麗回屋取來的包包里有一千多現金,李克英說,卡里有八百塊。

楊改青繼承了奶奶的小個子,中等身材,皮膚黑黑,眼睛小小,頭髮染成紅色,在腦後紮成一束,“你跟你姐姐長得像么?”“像呢。”語氣確定。楊改蘭的頭髮也染成了“太陽紅”,為了省錢,買了染髮劑在家裡染。楊改青說,姐姐染得好看呢。

楊改蘭很少給自己買東西,去鎮上也多是給孩子給家裡買日用品。平時常穿黑色衣服,姐妹倆一樣的習慣。出事當天穿的紅色衣服,沒有人見她穿過。

筆者獲悉一份2013年底阿姑山村精準扶貧建檔立卡貧困人口花名冊,其中,第四社,即石磊社,共有9戶建檔。分別為李進先,李守忠,李進剛,李春生,李海榮,李進忠,李克基,王白秀,李進安。

曾擔任阿姑山村主任助理、石磊社駐村幫扶隊成員的石興旺,向筆者證實了名單上的9人,排在第一位的李進先是石磊社社長。名單上的李進忠,為阿姑山村黨支部書記李進軍的親哥哥,李進忠的兒子李克基,即李進軍的親侄子。父子兩人均在名單上。

筆者走訪了名單中的七戶,看到每家都是近年新蓋的磚瓦房,均是參加了危舊房改造項目,或者精準扶貧項目中的兜底建設,蓋起的新房。

王白秀,即李克英的母親,一邊流淚一邊講述兒子的生前瑣事。家裡堂屋是李克英繼父在世的時候蓋起來的,三間外牆貼了瓷片的新房,院子里兩邊是舊屋。李克英在老爺灣住的土屋,比起“娘家”的房子,差了太多。李克英弟弟李克清說,蓋房子時繼父還在世,但是沒有去報銷建房補貼款,自己也不清楚原因。

李進安家,2013年,參加危舊房改造,蓋起了左邊四間,加上政府補貼建房款,一共花了六萬。2014年和2015年,分別蓋起另外兩面房,一共11間,加起來花了十六七萬,用的是多年打工的積蓄。

花了十幾萬蓋起新房之後,2016年初,李進安拿到了精準扶貧的五萬貼息貸款,買了1頭牛,3隻羊,擴大了種植面積,除了冬麥豌豆,又種了三畝當歸。

李進安家裡3口人,一個女兒已經嫁人,一個兒子還沒結婚,在蘭州打工。自己也是常年在外打工,從每天“工錢13塊”時候就開始了,一直到現在,小工的工錢變成了每天130塊。通常,李進安和兒子一年打工的收入各有一萬多,老婆留守,伺候家裡的十來畝地,農忙時候李進安也回來幹活兒,地里能掙上一萬。加起來,一共有將近四萬塊的收入。

關於投票評議,李進安說他從來沒有開會投票過,是鄉上村裡直接告訴他,要辦精準扶貧,就辦下來了,自己不清楚程序。

53歲的李守忠則說,自己去參加過投票表決,舉手表決名單通過。他今年拿到了一萬塊的貼息貸款,怕還不上,沒有多申請。家裡房子也是去年新蓋的,三間房,地板是水泥鋪的,沒貼瓷磚,院子也是水泥地,大門和院牆嶄新。政府兜底建設,李守忠自己沒出錢。同樣是兜底建設的李海榮,給房子貼了瓷磚,自己花了三四千。廂房還貼著喜字,剛辦完兒子婚事。

李守忠家扶貧手冊顯示,2015年幫扶措施為,養殖1萬元,農資補貼318.5元,低保金3420元,貧困戶貸款1萬元,無自建能力戶35000元,共計58738.5元。

筆者離開李守忠家之後,聽到他立刻給村書記打電話通報,有人來問扶貧的事情。

非建檔立卡戶的村民李某健,是自家戶主,從去年秋天到今年年初,一直在村裡,沒出去打工,他表示,從來沒聽說過一家一個代表去開會投票的事情。

李克基家中堂屋陳列著一張照片,是李進忠與李進安一起外出到松鳴岩遊玩的合影。

70歲的孫某英,不是建檔立卡戶,住在阿姑山的一處山頂,是石磊社住得最高的人家。他每個月有90塊的養老補助,指著拄著雙拐的老母親,說她辦了殘疾證,但是沒領到錢。孫某英不知道怎麼回事,一直在念叨,自己家沒路子,沒低保,沒扶貧,去鄉里鬧過,沒要到。

兒子沒在家,兩個年近20歲的孫子“瓜不楞登”,咿咿呀呀,看起來有智力障礙。唯一正常的孫女,打算給她招上門女婿,男方要求蓋起二層樓才結婚。用了危舊房改造項目的一萬二補貼款,又花了五六萬,不夠用,家裡傾盡所有,從去年蓋到今年,仍然沒有蓋完,二樓的瓷磚還沒貼上,婚事也遙遙無期。

招贅風俗

阿姑山裡,無論村民年收入如何,住的房子怎麼樣,是不是精準扶貧戶,發愁的都是同一件事,娶媳婦。

石磊社的李克涌(化名),34歲,仍然單身,或者說,離異。房子倒是蓋得不錯,09年立起,花了七八萬,那年小妹妹出嫁,男方給了四萬彩禮。大妹妹02年就嫁了,彩禮八千塊。

最近兩三年,彩禮突然漲上來,村裡人娶媳婦,彩禮沒有低於十萬的,十五萬算正常。李進安說,花下來要二十八九萬,給媒人的答謝金也要三四千。

李克涌還是阿姑山村學歷最高的人,讀完中專,又讀了成人大專,2011年,村幹部找上門,給他辦了農轉非戶口,還辦了城市低保。按理說條件尚可。並且,作為家中獨子,一般不能去別家入贅。

2013年,經人介紹,李克涌還是和景古鎮上一個女的結婚了。女人比他大一歲,老公死了,留下一兒一女,公婆不想讓她離家,決定招上門女婿。結婚一年半,公婆和李克涌矛盾重重,公婆並不喜歡他,要把他趕出家門。最後鬧到法院,判了離婚。2015年9月,辦了離婚證。

結婚時,連彩禮,李克涌一共花了六萬八,最後公婆一分錢不退,“凈身出戶”。說起來,仍是憤怒無奈。

李克涌覺得跟前妻還是有感情,也很喜歡繼女,在念小學,每次都考第一名,現在說起來,還一臉自豪。孩子不慎傷到腦袋,送去醫院縫針,心疼得不得了。

離婚前和妻子商量,搬回石磊社住,兩個人一起過生活,妻子嫌山高路遠,不肯來。李克涌又想,在景古鎮上租房子住,把媽媽接過去,可以照看兩個孩子,妻子還是沒同意,跟原來的公婆抬頭不見低頭見,麻煩。最後,李克涌只得凈身出戶。

李克涌算了算,石磊社23戶人家裡,像他這樣,兒子給人做上門女婿的,有4戶。三個80後,一個90後。上一輩人里,有誰做上門女婿,他不清楚。

李克涌還常見到李克英,作為堂哥,時不時聊兩句,他覺得倆人處境相似,當家作主的都是“婆婆”和奶奶。百分之八十的上門女婿都過不好,受氣,包括李克英。

李克英小時候上過兩年小學,總逃學,不愛讀書,留級,讀了兩年一年級。晃悠到十幾歲,相差三歲的弟弟讀完了小學,兩人一起外出打工。在弟弟的照應下,去過江蘇的棉紡廠,結婚之後再沒出過遠門,有時去蘭州的工地,拉鋼筋,做電,做小工。結婚前人還很“精幹”,嫁了之後,越來越不愛說話,頭髮也長長的,不怎麼理。

做上門女婿是被動無奈的選擇,在家裡和村裡,都沒什麼地位。

為什麼別家沒有像楊改蘭這樣呢?“因為日子好過點吧”,沒這麼窮。

為什麼受氣的是李克英,先出事的是楊改蘭呢?“壓力都在她身上吧”。

這只是李克英“娘家人”的猜測。

家內矛盾

李克英死後一周,來楊家的幹部和媒體絡繹不絕。七點鐘,住在堂屋的楊蘭芳起床,新的一天開始。楊滿堂抱著乾草喂牛,拿起斧子劈柴。楊蘭芳燒了熱水,洗臉,沖茶,拿出饃饃,吃早飯,招待外面來的“領導”。

楊蘭芳不停訴苦,孫女婿李克英結婚前,她不滿意,結婚之後,李克英報復她,藏起來八十塊錢,說是她偷的。結婚第二年分家,鄉里和派出所來調解。她自己另過,楊改蘭和李克英帶著孩子過。楊滿堂在兩邊吃飯。

楊蘭芳說,李克英嫌棄她,還打過她,打了十二三次。同村另一位本家楊萬榮卻表示,楊蘭芳經常和李克英吵架,打過李克英,拿鞋底扇過他耳光,楊滿堂也打過李克英,後者從不還手。2014年,李克英繼父腦溢血去世,弟弟李克清看到李克英眼睛被打出血,要去家裡鬧,被李克英攔下了。

8月30號,從蘭州回來的李克英被李克清接回了“娘家”,李克清聽說楊蘭芳在家罵人,“還沒過百天呢”,怎麼就走了。1號,他又把哥哥送了回去。2號早上,他又想去接哥哥,李克英沒同意跟他回。下午,他和妹妹在景古鎮又見到李克英,哥哥騎著摩托車,買的東西綁在箱子里,看見他們,加了一把油,沒停下。

警方調查顯示,2號下午,李克英去景古鎮買了油菜籽,殺蟲劑甲拌磷,禮炮,冥紙。

4號下午,李克英的屍體被發現,夜裡1點,被裝進棺材前一刻,憤怒的堂弟李克義,衝上去打了楊滿堂幾耳光,隨即被警察制止,放倒。

棺材是李克清花三千塊買的,阿姑山村幹部說給他一千五,他一直沒收到,也不在乎。四個孩子下葬時,放在哥哥的嫁妝櫃里,沒棺材。

夾在奶奶和丈夫中間的楊改蘭,在李克清的描述中,性格“很溫柔”,儘力調解。基本上不和奶奶吵架,也不和丈夫吵架。即使是對調皮的孩子,也不過打幾巴掌,不凶。

校長秦祥忠對楊改蘭的印象是“賢良”。接送孩子的時候,楊改蘭對老師非常有禮貌,總會主動打招呼,問好。出事當天,村裡人見到楊改蘭,覺得她毫無異常,見人該喊啥喊啥,嬸嬸奶奶,一個不落。在他們眼中,楊改蘭溫順克制,在路上跟長輩打招呼,“有空上我家歇著呀”。

李克英死前,和弟弟一起住了兩晚上,跟弟弟李克清說,楊蘭芳總是打罵楊一帆下面的三個孩子,他和楊改蘭心疼,但是沒辦法。

楊蘭芳說過孫女楊改蘭18歲開始,有時會自言自語,楊雪麗則說從沒發現這一點。事發前一個月,楊雪麗和楊改蘭還一起去景古鎮買肉。

無法離開的山村

今年五月,楊改青和楊雪麗一起去蘭州玩,看望各自的老公和男友,知道楊改蘭走不開,也沒想過叫她一起去。

楊改蘭最遠只去過景古鎮,要走上一個小時。平時活動範圍除了種地,就是送孩子上學,也是走一個小時。從家裡上去公路,從公路下去到學校,都要走一段土路,下雨便泥濘不堪。通常一下雨,楊一帆就不去學校了。

楊雪麗說,楊改蘭手機里只有三個人的電話,楊改青,楊雪麗,楊萬年。楊改蘭和李克英用的都是“老人機”,黑色,便宜,一兩百塊錢,只是打電話發簡訊。沒有微信。不像楊雪麗,會在手機上戳個不停,每個月要用兩百多塊錢話費,套餐流量總不夠用。

村裡只有一戶人家蓋了洗澡間。一般人洗澡要去景古鎮,楊雪麗十天半個月去洗一次。她沒見楊改蘭去過澡堂,也不知道她在村裡有什麼朋友。電視在奶奶住的堂屋,楊改蘭很少看電視,不用智能手機,每天的勞作是下地,做飯,看孩子。

李克英偶爾會騎著摩托車接孩子,會幫楊改蘭乾地里的活兒,孩子主要是楊改蘭一個人照看。有時因為家務農活太多,勉強一天吃兩頓飯。楊蘭芳只照管大重孫女楊一帆。

楊雪麗記得楊改蘭閑聊時說過,別那麼早結婚,太受苦。

楊改蘭有時候做了好吃的,會來叫楊雪麗過去吃。輩分上,楊改蘭是侄女,情感上,她像楊雪麗的姐姐,又像媽媽。楊雪麗連續好幾天夢見楊一帆,也會夢見楊改蘭,兩個人都好好的,沒事。而楊改青從來沒夢見過姐姐。

17歲的楊雪麗,男朋友也要上門來做女婿,爸爸希望她今年就結婚。她也是在13歲,奶奶去世後,開始做飯,打理家務。

楊改蘭的妹妹楊改青說,“小時候靠奶奶,長大了靠姐姐”。儘管“戶主”是父親楊滿堂,當家作主的是奶奶楊蘭芳。楊蘭芳細數了今年賣豬仔的收入,賣了七隻,大概五千塊錢,買挂面,買炭,買日用品,包括二十多塊錢一斤的茶葉。住一個屋檐下的楊改蘭,買羊的錢是跟奶奶借的。

楊改蘭不是家族中唯一自殺的女人,楊蘭芳生育了四女一子,一個女兒嫁出後喝農藥自殺。

9月10號是世界預防自殺日。在遙遠的甘肅農村,沒有人知道這個日子。根據中青報的報道,香港大學2014年發布最新的自殺研究報告稱,在2002至2011年間,中國的年平均自殺率下降到了每10萬人9.8例,降幅達到58%。其中最大的轉變在於35歲以下的農村女性,自殺率減少了90%。

從來沒離開過景古鎮的楊改蘭,看起來仍然屬於那十萬分之9.8。搜索新聞,殺子後自殺的農村婦女,楊改蘭並不是第一個。

學者景軍對媒體回應,個人的抗爭是中國農村女青年自殺率高的最佳解釋。這種抗爭往往發生於家庭內部,同婦女地位、婚姻關係、婆媳關係、財產分配、育兒養老等問題交織。越來越多的研究表明,自殺者在最近一年的生活狀態和最近一個月內的重大生活事件與自殺致死的結果有著密切的聯繫。“

農村女性自殺率下降的主要原因,是進城務工的興起,遠離了家內矛盾,貧困的鄉村生活,和易得的農藥。最近正是打葯的季節,除草劑,殺蟲劑,阿姑山的每家,都是隨意擺在院子里。

9日傍晚,國務院扶貧辦進駐阿姑山村開展工作,一同參與的還有甘肅省扶貧辦、民政廳等單位。目前還沒有相關調查結果,警方未有進一步通報。

阿姑山的山頂上孤零零立著一棵樹,據說是”神樹“,有百年歷史。一條長長的塑料布掛在樹上,風吹起,長長飄動。雨滴落下,砸在騎摩托車的人臉上像冰雹一樣,生疼。路邊的中年人趕著牛慢慢回家。老奶奶和小女孩背著乾草走到了家門口,爬最後一段坡,並不顯得吃力。盤山公路上幾乎沒人,林風颯颯,樹木搖擺。

鄉村生活看起來靜謐如常。楊萬年開完會回到老爺灣的家中,躺在炕上,打開微信群,有人在唱”花兒“。楊改青還沒回自己家,和楊雪麗一邊看電視一邊戳手機,在幾個電視頻道之間換來換去,最後定格在”唐伯虎點秋香“,電影里一句台詞是,”我一家六口一晚上全死光了”,兩個人都沉默,停下了手機,目光凝滯在電視屏幕上。

沒有留言:

張貼留言